조아툰 정지화면의 정지화면 # 02 명동에는 ‘왕자가 된 소녀들’이 있었다.『춘앵전』 무료웹툰 미리보기

페이지 정보

본문

정지화면의 정지화면 # 02

명동에는 ‘왕자가 된 소녀들’이 있었다.<춘앵전>

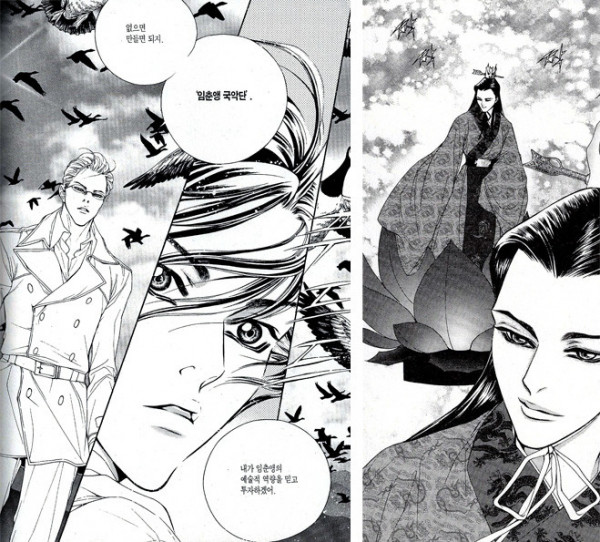

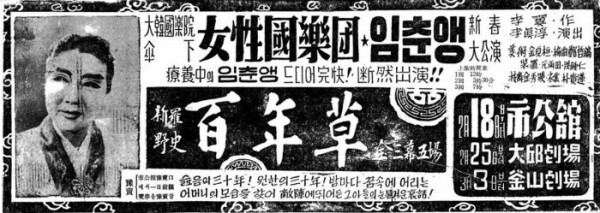

곱게 분칠을 하고 소녀들은 왕자가 되었다. 왕자가 선택해주길 기다리는 것이 아니라 스스로 왕자가 된 소녀들의 이름은 ‘여성국악동호회’다. 여성으로만 이뤄진 단원들이 남장을 하고, 남성 배역까지 소화하는 특이한 시스템의 ‘여성국악동호회’는 오늘날 여성국극단의 시초다. 그녀들은 무대에 올라 창과 무용으로 구성된 창극을 공연했다. 국악단의 여성 국악인이 모여 여성국악동호회를 조직하고 1948년 명동 시공사의 무대에 <옥중화>를 올린 것이 첫 시작이다. 첫 공연을 하기까지 무수히 많은 노력이 필요했지만 이를 보상 받듯 1950년대 여성국극은 대중의 사랑을 한 몸에 받았다. 하지만 시작의 화려함은 곧 빛이 바랬고 60년대에 들어서자 여성국극은 급격한 쇠퇴의 길에 들어섰다. 그렇게 시대의 흐름 속에서 대중의 사랑을 받고 또 대중의 외면을 받은 이가 여성국극의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물 ‘임춘앵’이었다.

전진석, 한승희 작가의 <춘앵전>은 기억 속에서 사라졌으나 1950년대 가장 많은 사랑을 받았던 여인이자 예술인이었던 ‘임춘앵’의 일대기를 다룬 작품이다. 작품은 명동의 시공관에 빽빽이 몰려든 관객의 모습을 비추는 것으로 시작한다. 이어 무대에 등장한 이는 면류관을 쓴 잘생긴 배우. 공연이 끝나고 무대 뒤에서 아리랑을 멋들어지게 피우는 배우의 화장기 없는 얼굴은 남자가 아닌 여인의 모습이 분명하다. 그녀가 바로 임춘앵이라는 것을 암시하며 작품은 그녀가 전라남도 광주에서 소리와 춤을 배우며 예기를 꿈꿨던 때로 돌아간다. 이후 <춘앵전>은 광복 직전과 직후 그리고 6.25 전쟁이 일어나기까지, 커다란 바람이 몇 차례나 불었던 한국 근현대사 속의 임춘앵의 모습을 보여준다. 혼란의 시간은 그녀가 예술인으로서 거듭나는 시간과 함께 맞물려 거센 파도처럼 휘몰아친다.

<춘앵전>의 시공관(좌) 그리고 2013년 현재의 명동예술극장(우)

자료화면 속에서만 보던 몇 십 년 전 이야기이니 복식이나 배경 무엇 하나 그때 모습 그대로 남아있는 것이 없지만, 첫 장면 속 시공관은 아마 꽤나 낯익을 것이다. 임춘앵과 여성국극단이 뛰며 놀며 공연했던 명동의 시공관은 지금의 명동예술극장이다. 시공관은 광복 직후부터 1970년대까지 공연예술의 핵심이었던 곳이다. 일제강점기인 1934년 일본인 건축가 이시바시 로스케에 의해 지어진 이곳은 광복을 맞이하기 전까지 ‘명치좌’란 이름의 영화관으로 사용됐었다. 광복 이후 연극, 무용, 오페라 등 다양한 공연예술이 오르면서 한국 공연예술의 꽃도 함께 피었다. 그 중 시공관의 전성기를 함께 한 것은 단연 임춘앵이 필두가 된 여성국극이었다. 첫 공연 <옥중화>부터 대중들에게 가장 큰 사랑을 받은 작품 <청실홍실>, <햇님달님>까지 이들의 공연이 있는 날이면 명동의 시공관 앞은 인산인해를 이뤘다. 하지만 1950년 6.25 전쟁 발발로 여성국극단은 거처를 옮기며 공연을 이어나가야 했고 시공관 역시 57년이 되어서야 제 기능을 찾을 수 있었다.

우여곡절에도 불구하고 1950년대에서 1960년대까지 명동은 많은 예술인들의 작업실이자 놀이터였다. 명동백작으로 불리던 소설가 이봉구부터 김수영, 박인환 등의 시인이 명동에 위치한 다방에 드나들며 시를 쓰고 이를 마치면 근처 술집으로 자리를 옮겨 술잔을 기울였다. 나운영, 김순남, 이건우 등의 작곡가 등도 음악다방에서 작곡 활동에 여념이 없었다. 여성국극 역시 명동에서 불타오르던 예술혼 한가운데에서 이들과 함께 서있었다.

1959년 시공관은 명동국립극장으로 이름을 바꿨다. 1962년까지 극장을 함께 썼던 시공간은 광화문으로 자리를 옮겼다. 내외로 변화를 거치며 명동국립극장에는 더욱 다양한 예술인들이 무대에 섰다. 하지만 새로운 것이 들어오면 옛것은 뒤로 밀려나는 자연스러운 흐름 속에서 여성국극은 뒤안길을 걷기 시작했다. 이런 흐름 속에서 사라진 것은 여성국극만이 아니었다. 1973년 국립극장이 중구 장충동으로 이전하면서 명동에 위치한 국립극장은 예술극장으로 이름을 바꿔 명맥만 유지했다. 1976년 이곳은 급기야 대한투자금융에 매각되어 사무용 건물로 쓰이기 시작한다. 그 후 ‘건물이 낡았다’ ‘일제 강점기에 지어져 굴욕의 역사를 담은 건물이다’ 등 다양한 이유로 명동예술극장은 몇 번이나 해체 고비를 맞아야 했다.

하지만 수많은 해체의 고비 속에서 명동예술극장은 예술인들의 복원 운동으로 살아남을 수 있었다. 15년간의 노력 끝에 2009년 재개관 한 명동예술극장은 처음 세워진 바로크 양식의 건물 외관 그대로 명동에 자리하고 있다. 그러나 여성국극은 여전히 과거 속에서만 자리한다. 1960년대에 들어서 ‘여성들만의 사이비 예술’이란 비판을 받으며 설 자리를 잃게 된 여성국극은 너무나 빠르게 대중들의 기억 속에서 잊혀졌다. 1968년 결국 은퇴한 임춘앵은 후진양성에 힘쓰며 많은 인재들을 키워냈지만 여성국극의 부활을 보지 못한 채 눈을 감아야했다.

영화 <왕자가 된 소녀들> 中

지난 2013년 4월 여성국극에 대한 다큐멘터리 <왕자가 된 소녀들>이 개봉했다. 임춘앵의 조카이자 수제자인 김진진, 김혜리는 임춘앵에 대한 추억을 늘어놓으며 이렇게 말한다. “(임춘앵은) 최고의 선생님이지. 우리는 판소리도 안 배웠고 학교 다니다가 무대로 들어와서 아무 것도 배운 것이 없다고 생각했지만 나중에 생각해보니 최고의 선생님에 보고 듣고 배운 거였어.” 여성국극과 임춘앵 운명과 역사를 한 몸에 받아낸 이들의 숨결이 아직도 명동의 그곳, 명동예술극장에서 살아 숨 쉬고 있다.

필진 소개

출처 : 에이코믹스 주소https://acomics.webtoonguide.com/archives/2816

윤태호 작가님 감사합니다.

- 이전글세사에 시달려도 번뇌는 별빛이라. - 나빌레라 24.05.27

- 다음글우리에겐 왕자가 필요해 - 메종 드 메이드 [스포] 24.05.27