조아툰 세사에 시달려도 번뇌는 별빛이라. - 나빌레라 무료웹툰 미리보기

페이지 정보

본문

얇은 사 하이얀 고깔은

고이 접어서 나빌레라

조지훈의 시 [승무]는 이렇게 시작한다. 1연을 끝맺음하는 어구인 '나빌레라.'는 예스럽고 우아한 표현을 통해 읽는 이에게 여승의 아름다움을 전한다. 시인은 첫 연에서 여승의 어떠한 사연도 전하지 않는다. 승무를 추는 모습을 묘사함으로서 그 아름다움이 어떠한지 독자에게 물어볼 뿐이다. 차분하게 묘사한 승무의 뒤를 이어서야 시인은 비구니의 애환을 감출듯 드러낼듯 꼬리를 내밀며 교묘히 독자들앞에서 눈물을 훔친다. 하지만 시인은 마지막까지 여승의 사연을 밝히지 않는다. 시 끝마무리에 이르러 다시 승무는 애잔하게 시작했듯 끝을 맺는다.

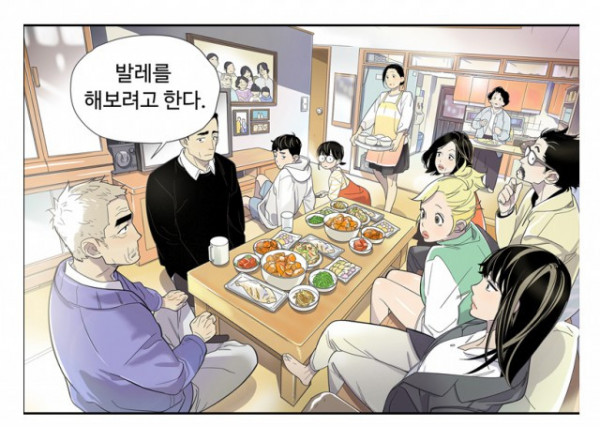

[나빌레라]의 주인공은 일흔 살의 노인이다. 친구 만석의 장례식장에서 상주에게 카메라를 건내주며, 만석은 옛날부터 사진 찍는 일을 하고 싶어했다 일러준다. 그리고 돌아오는 길, 이렇게 늙어가며 자신도 하고싶은 일을 해보지 못하고 죽는 게 아닐까 걱정되던 그는 발레를 배우기로 마음 먹는다. 그래서 찾아간 발레 교습소에는 발레에 재능은 있지만 열정이 없는 채복이라는 아이가 있었고, 발레 강사는 채복이의 매니저를 해주는 조건으로 주인공에게 발레 강습을 시킨다.

[나빌레라]의 기본 골자는 여타 성장물의 클리셰를 그대로 따라가는 것처럼 보인다. 재능은 없지만 꿈이 넘치는 사람이 다시 발레에 도전하고, 마지막엔 꿈을 이룬다는 판에 박힌 이야기를 따라 쓸 것 처럼 보인다. 하지만 주인공이 70대 노인이 되면서 이 설정은 새로운 인상을 남기게 된다. 누구나 꿈을 응원해줄만한 젊은 청년이 아니라, 노인이 주인공이 되면서, 작품의 첫번째 시련은 발레를 반대하는 가족들이 맡게 된다. 소위 '남사스런 타이즈를 입고 춤추는 운동'이란 인식이 있는 발레를 나이든 사람이 망측하게도 시도한다는 것은 보통 동의하기 힘든 일이다. 주인공의 갈등은 가족들의 반대에 힘입어 "과연 이 나이에 도전하는 것이 옳은가?" 라는 물음에서 시작된다.

이 질문은 단순히 꼰대같이 꿈을 이해못하는 가족과 분투하는 주인공 스토리로 흘러가지 않는다. 주인공이 노인이기 때문에 가족들의 걱정은 꽉막힌듯 하면서도 현실성있고, 가족들을 미워할수만은 없게 만든다. 독자가 누군가를 쉽사리 미워하지 못하게 만드는 전개 방식은 등장인물들의 행동에 대해 냉정하게 생각해볼만한 여지를 남긴다. 과연 나라면 이럴 때 허락할 수 있을까? 나라면 저렇게 하고 싶은 일을 할 수 있을까? 이처럼 서로 사랑하기 때문에 일어나는 갈등은 이 작품의 뼈대자 작품을 생각하게 만드는 토대로 활약한다.

작품의 드라마는 이 사랑속에서 벌어지는 갈등과 삶을 다루고 있다. 이 작품에서 발레는 전문적인 춤사위와 룰을 설명하며 독자를 그 속으로 끌어들이는 것이 아닌, 독자가 하고싶었던 소망, 소원에 대입된다. 작품은 우리들에게 발레를 하자고 말하지 않는다. 작품은 질문한다. 너도 주인공이 발레를 꿈꿔왔던 것처럼, 해보고 싶던게 있지 않느냐고. 그리고 그 꿈을 위해 얼마나 노력할 수 있느냐고.

사랑하는 사람들이 옆에 있기에, 주인공에게 고난이 닥쳐도 우린 응원할 수 있다. 아무리 어렵고 힘든 순간이 앞에 있더라도 그게 무슨 상관이란 말인가. 발레를 하고 싶었고, 그 무대가 바로 앞에 있는 데. 꿈을 향한 노력과 그 노력이 바꿔나가는 주변 사람들의 드라마는 이 작품의 매력을 배가 시킨다. 단순히 흘러가는 염세주의보다, 마음을 움직이는 드라마는 더 어렵다. 이 작품은 정말로 감동적이었다.

[승무]의 여승은 마지막 순간까지 춤을 춘다. 그녀의 춤은 그녀가 걸어온 삶에 대한 회고이자, 자기 스스로에 대한 보상이었을것이다. 사연은 궁금해할 필요가 없었다. 승무 자체가 사연이요 생애였다. 춤사위 아래 피어나는 이야기들을 아는 이들에게 바치는 고백이라 할수 있었다. 그녀를 아는 이들은 충분히 눈물 지을 것이며, 우린 그처럼 주인공의 발레에 울고 말것이다.

이 밤사 귀또리도 지새우는 삼경(三更)인데,

얇은 사(紗) 하이얀 고깔은 고이 접어서 나빌레라.

- 이전글2017 오늘의 우리 만화 연작 리뷰 - 샌프란시스코 화랑관 24.05.27

- 다음글정지화면의 정지화면 # 02 명동에는 ‘왕자가 된 소녀들’이 있었다.『춘앵전』 24.05.27